LIAISE (Land surface Interactions with the Atmosphere over the Iberian Semi-arid Environment)

LIAISE, campagne d'étude des interactions surface / atmosphère en zone irriguées et non irriguées

La campagne LIAISE a lieu en Espagne d’avril à septembre 2021. Une équipe IPSL va prendre part à la Special Observation Period (SOP) du 15 au 30 juillet 2021.

Objectif

Étude des interactions surface / atmosphère en zone irriguées et non irriguées et de l’influence des activités humaines sur l’évaporation

Lieu et contexte

La vallée de l’Ebre se situe au nord est de l’Espagne, en Catalogne, au sud des Pyrénées. Les surfaces y sont devenues très hétérogènes en raison des activités humaines (principalement agriculture intensive), ce qui a altéré le cycle hydrologique et le paysage.

Moyens

instrumentation de champs agricoles et de zones naturelles, irrigués ou pas. La période d’observations Intenses (IOP en anglais) a débuté en mars, les instruments de long terme sont sur place jusqu’à sa fin, en septembre. Les lidars du LMD seront transférés début juillet pour être opérationnels entre le 15 et le 30 juillet, pendant la période d’observation spéciales (Special Obervation Period – SOP).

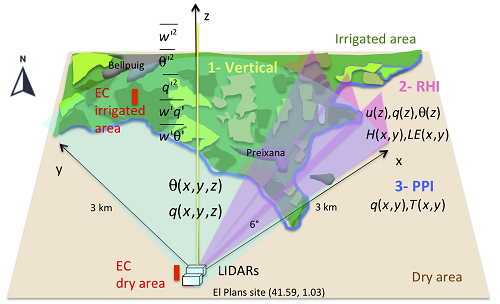

Schéma expérimental pour les LIDARs du LMD dans le cadre de la campagne LIAISE et configurations de mesure: balayage horizontal (PPI: plane-polar indicator), balayage vertical (RHI: range-height indicator) et vertical. EC: station de flux in situ d’eddy-covariance.

Partenaires

CNRM – Université de Toulouse, Météo-France (PI : Aaron Boone)

Université des Iles Baléares

UK Met Office

LMD-IPSL

LATMOS-IPSL

Observatori de l’Ebre

Efficient use of water in Agriculture Program (IRTA, Lleida)

Wageningen University and Research

Meteorological Service of Catalonia

Implication de l’IPSL

1. LMD-IPSL

Observation des flux turbulents par lidars : un système de lidars assez particulier sera sur place. Il permettra d’obtenir une image 3D de la turbulence atmosphérique au-dessus de la surface et de sa capacité à transporter la température, l’humidité et le dioxyde de carbone (mesure simultanée du vent, de la température et du rapport de mélange en H2O et CO2).

Responsable : Fabien Gibert

Deux LIDARs (TERA et COWI) seront installés sur un des sites instrumentés du projet LIAISE et auront une vision à la fois horizontale et verticale par-dessus les zones arides naturelles et des zones agricoles irriguées.

Le lidar TERA émet des impulsions laser à 355 nm et effectue des mesures de température et de vapeur d’eau en exploitant la diffusion Raman des molécules N2 et O2 de l’atmosphère. Le lidar COWI est un lidar à la fois Doppler et DIAL (absorption différentielle) qui émet des impulsions laser à 2 µm et effectue des mesures simultanées de vitesse radiale du vent et d’absorption du CO2 en exploitant la diffusion des particules dans l’atmosphère. Les deux lidars sont munis de systèmes à balayage leur permettant d’effectuer des mesures 3D.

Dans la verticale les LIDARs pourront échantillonner toute la troposphère et particulièrement la couche limite atmosphérique avec une grande résolution spatio-temporelle. Des profils de flux de température, H2O et CO2 utilisant la méthode de corrélation turbulente seront effectués. En visée horizontale, c’est les champs de quantité de mouvement, de température, d’humidité, de CO2 proche du sol en région semi-aride qui seront documentés. Un objectif phare est d’évaluer la méthode MOST (Monin-Obukhov similarity theory) qui relie les gradients aux flux de surface pour observer l’hétérogénéité spatio-temporelle des échanges surface-atmosphère. L’impact de l’humidité du sol en région semi-aride sur la formation, la structure de la couche limite et le transport sera aussi étudié.

Ce déploiement des stations LIDARs mobiles du LMD contribue au développement d’observatoires multi-échelle et tridimensionnelle de l’atmosphère, GLAFO : the GEWEX land-atmosphere Feedback Observatory.

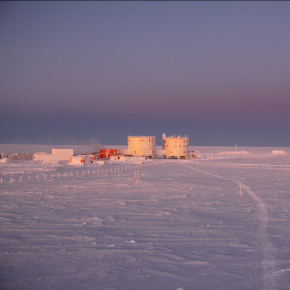

LIDARs du LMD sur le site d’El Plans. Vue vers le Nord et le village de Preixana. Copyright F. Gibert, LMD-IPSL

Mesure de fluorescence en vue du satellite FLEX

Responsable : Yves Goulas

Des mesures de fluorescence de la végétation émise par les pigments photosynthétiques (chlorophylle, indicateur de la photosynthèse) seront faites pendant LIAISE. La fluorescence de la végétation a émergée ces dernières années comme une nouvelle donnée d’observation spatiale du fonctionnement des écosystèmes terrestres. Plusieurs programmes spatiaux sont en cours sur ce sujet, certains sont en orbite, d’autres sont en cours de préparation pour un lancement prochain comme la mission FLEX de l’ESA, et également la mission MicroCarb du CNES.

Dans le cadre de LIAISE, l’objectif est de cartographier la fluorescence au niveau régional sur le bassin de l’Ebre, dans le but de mieux préciser l’impact de la végétation sur les échanges avec l’atmosphère.

Le LMD, en collaboration avec le CESBIO, y déploiera des instruments de télédétection in situ de la fluorescence, combinant des techniques actives et passives, à différentes échelles, afin de valider et modéliser les mesures aéroportées.

Le CNRM y organise des mesures aéroportées avec l’ATR42 de SAFIRE, avec l’instrument HYPLANT développé par le Jülich Forschungszentrum en Allemagne.

2. LATMOS-IPSL et LMD-IPSL

Études de modélisation

Responsables : Sophie Bastin (LATMOS-IPSL) et Jan Polcher (LMD-IPSL)

Les modèles de climat, par leur description des processus physiques, nous permettent de prédire comment le climat va évoluer suite aux modifications que l’homme apporte au système, que ce soit l’augmentation des gaz à effet de serre ou alors l’utilisation des sols. Ces modèles ne représentent actuellement que le fonctionnement naturel des surfaces continentales, or nous savons que l’irrigation et l’urbanisation affectent directement le climat régional.

En utilisant les observations de la campagne LIAISE et les connaissances que nous pourrons en tirer, nous pourrons rajouter l’irrigation et autres usages des sols dans ces modèles et vérifier que leurs impacts sur l’atmosphère sont correctement représentés. Cela nous permettra de prédire comment l’empreinte de l’agriculture, et l’irrigation en particulier, vont moduler l’impact du changement climatique dans la région, un élément clef dans la discussion de la durabilité de l’agriculture intensive pratiquée dans les zones semi-arides dans un climat plus chaud.