Antarctique : quelles variations de température depuis la dernière glaciation ?

- Des scientifiques ont établi les estimations les plus fiables à ce jour des variations de températures passées en Antarctique.

- Ils soulignent des différences notables entre les fonctionnements de l’Antarctique de l’Ouest et de l’Est.

- Cette étude permet de tester et de consolider les projections climatiques futures.

L’Antarctique a connu des changements de température conséquents, notamment depuis la dernière période glaciaire. Une collaboration internationale impliquant des scientifiques du CNRS1 vient de remettre en question les estimations précédemment admises de ces variations grâce à de nouvelles mesures publiées le 4 juin 2021 dans Science. Leur étude met en évidence les différences entre les fonctionnements de l’Antarctique de l’Est et de l’Ouest, liées notamment à des variations différentes de leur altitude.

Les températures à la surface de l’Antarctique ont fortement augmenté depuis la dernière glaciation. Comprendre cette évolution s’avère crucial afin d’étudier les changements climatiques à toutes époques et de tester notre aptitude à les modéliser. Une étude impliquant des scientifiques français fournit les estimations les plus fiables à ce jour des variations de températures passées en Antarctique. Alors que le réchauffement depuis le glaciaire était estimé à +9°C sur l’ensemble du continent, les nouvelles mesures révèlent une variation s’élevant à +10°C en Antarctique de l’Ouest et entre +4 et +7°C en Antarctique de l’Est.

Jusqu’à présent, les scientifiques estimaient les températures anciennes en utilisant un thermomètre isotopique, c’est-à-dire en analysant la proportion de formes isotopiques de l’eau. Cependant, la précision de cette méthode repose une calibration difficile à mettre en place en Antarctique. Deux nouvelles méthodes indépendantes ont ainsi été mises en œuvre afin de pallier ce problème. La première consiste à mesurer la température dans les trous de forage obtenus après carottage2. La grande épaisseur des couches de glace en Antarctique permet en effet de garder une trace et de reconstituer les températures passées. La seconde méthode se base sur le processus de densification de la neige, sensible à la température et détectable par l’analyse de l’atmosphère piégée dans les carottes de glace. Ces deux mesures ont donné des résultats similaires, confirmant leurs fiabilités.

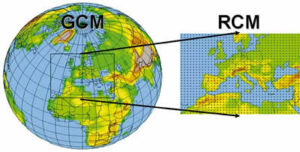

Ces travaux mettent en évidence le rôle joué en Antarctique par les variations d’altitude de la glace sur les changements de température. Ils reflètent les différences marquées entre l’Antarctique de l’Est dont l’altitude a légèrement augmenté depuis l’époque glaciaire et l’Antarctique de l’Ouest qui s’est considérablement abaissée. Ces données ont été confrontées à des modèles climatiques3, afin d’affiner la compréhension des changements des températures passées et d’avoir une meilleure confiance dans les projections futures.

Pour en savoir plus

Référence

Antarctic surface temperature and elevation during the Last Glacial Maximum, C. Buizert, T.J. Fudge, W. H. G. Roberts, E. J. Steig, S. Sherriff-Tadano, C. Ritz, E. Lefebvre, J. Edwards, K. Kawamura, I. Oyabu, H. Motoyama, E. C. Kahle, T. R. Jones, A. Abe-Ouchi, T. Obase, C. Martin, H. Corr, J. P. Severinghaus, R. Beaudette, J. A. Epifanio, E. J. Brook, K. Martin, J. Chappellaz, S. Aoki, T. Nakazawa, T. A. Sowers, R. B. Alley, J. Ahn, M. Sigl, M. Severi, N. W. Dunbar, A. Svensson, J. Fegyveresi, C. He, Z. Liu, J. Zhu, B. Otto-Bliesner, V. Y. Lipenkov, M. Kageyama et J. Schwander. Science, le 4 juin 2021. DOI : 10.1126/science.abd2897

Notes

1 Ces travaux ont impliqué en France des chercheuses et des chercheurs de l’Institut des géosciences de l’environnement (OSUG, CNRS/IRD/Université Grenoble Alpes/Grenoble INP) et du Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (IPSL, CNRS/UVSQ/CEA).

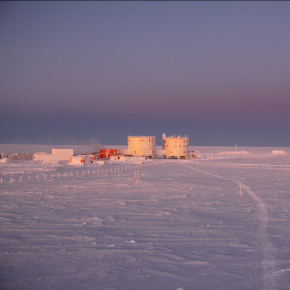

2 Les équipes françaises ont fourni et interprété les mesures de température effectuées dans le trou de forage Epica à Concordia ainsi que des analyses de l’atmosphère passée à partir des carottes de glace. Les mesures fournies dans le trou de forage Epica ont été rendues possibles grâce aux financements récurrents de l’Institut polaire français IPEV.

3 L’étude utilise notamment les simulations de 14 groupes de modélisation participant au projet international PMIP (Paleoclimate Modeling Intercomparison Project) initié et coordonné par le Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (IPSL, CNRS/UVSQ/CEA).

Source : communiqué de presse du CNRS.